根据此次研讨会传出的信息,未来新能源政策的改革方向,可能将是“价补分离”以及最终补贴收益由“定额补贴+绿色证书”构成。

资料显示,这已经不是主管部门第一次透露要对光伏补贴政策进行改革的信息。

早在今年的5月份,国家发展改革委价格司电价处负责人侯守礼就表示,我国将完善光伏发电补贴标准,建立补贴逐步下调机制。考虑价格政策衔接、项目建设时期不同等实际因素,初步考虑制定差异化光伏发电补贴标准,并伴随产业技术进步逐步下调光伏发电补贴水平,直至取消补贴。

进一步来看,在光伏电站由脱硫电价加定额补贴组成的情况下,考虑到未来电价逐步下调几成定局,光伏电价逐步下调肯定是必然的事。至于光伏电站的投资收益,可能还要看组件价格情况。

不过,酝酿已久的光伏电价改革,也不一定全是负面影响。虽然电价下降了,但很可能会解决当前的资金缺口,并由此彻底解决补贴资金拖欠问题,进而理顺行业现金流。

其实,对于一些人所担心的光伏电站投资会否受到影响的问题,也需要辩论的来看待。一个行业是否能吸引投资,更多的是基于收益的比较。如果此次价格补贴改革,真的能够理顺资金拖欠、弃光限电等问题,就相当于解决了光伏行业面临的最大的不确定性,这将扫清行业资产证券化及吸引更多资本进入的障碍。

从这个角度来讲,光伏电价补贴改革并不可怕,可怕的是,改革仅着眼于降低补贴,却又对补贴拖欠、“弃光”等问题无任何改善,这才是对这个行业的最大打击。

价格发现难题

在近日召开的《可再生能源法》实施十周年研讨会上,新能源电价补贴再次成为焦点。

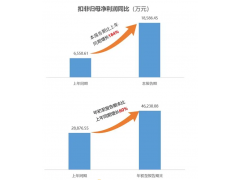

国家发改委价格司副处长支玉强提供的数据显示,截至今年上半年,该项补贴资金缺口累计达到550亿元左右。而在可再生能源装机新增规模不断扩大的情况下,到今年年底,预计缺口可能会突破600亿元。

在支玉强看来,造成目前这种补贴资金缺口很大的一个重要原因,在于自备电厂规模的快速扩大。由于这些自备电厂规基本不缴或者较少地缴纳包括可再生能源附加在内的政府性基金,因此可再生能源附加的理论征收额度与实际征收额差别比较大。

资料显示,作为补贴资金来源的可再生能源电价附加,已经经历了五次调整,从1厘提高到现在的1.9分。

不过,由于实体经济需求不振,工业企业发展面临较大压力,国务院提出了“三去一降一补”。在降成本的要求中,一个重要内容就是降电价。在如此形势下,很难再大幅提高可再生能源附加征收标准。

除了补贴资金缺口之外,另一个难题,则是标杆电价水平如何确立的问题。如何兼顾上下游发展情况,对光伏电价补贴的调整不会对上游的制造业带来较大的冲击,导致其大起大落,如何找到其中的平衡是标杆电价确立的关键。

在支玉强看来,当前电价模式越来越难以维系。由于可再生能源规模快速扩大,技术进步明显,相关部门制定标杆电价的难度不断增加。由于政府部门与企业是监管与被监管的关系,存在一定信息不对称,固定电价政策可以说越来越难。

市场化渐行渐近

在电力体制改革的大背景下,光伏行业的市场化,也是迟早的事。

早在去年年末发布的电力体制改革系列文件中,就已经透露出了这种迹象。无论是“优先发电”、“优先调度”,还是在限电地区的新能源保障性发电量,其主要目的,均是在维持行业的一个相对稳定的收益水平,而非暴利。

无独有偶,与之一脉相承的是,在今年5月份,发改委价格司电价处负责人侯守礼也表示,我国将考虑价格政策衔接、项目建设时期不同等实际因素,初步考虑制定差异化光伏发电补贴标准,并伴随产业技术进步逐步下调光伏发电补贴水平,直至取消补贴。

因此,尽管此次研讨会并没有太多的新内容,却传递出来一个重要的信号,那就是,电价补贴改革恐怕已经是十拿九稳了,且正在渐行渐近。在酝酿中的政策改革方向来看,光伏发电的价格可能将主要由三部分构成,脱硫电价、定额补贴以及绿色证书交易收入。

具体而言,在这三部分中,随着电改的推动,除了定额补贴由政府确定外,其他两部分——脱硫电价以及绿色证书交易收入,则均要由市场来决定。

根据对绿色证书的定义,国家能源局将会同其他有关部门依托全国可再生能源信息管理系统,组织建立可再生能源电力绿色证书登记及交易平台,对可再生能源电力的经营者(含个人),按照非水电可再生能源发电量核发可再生能源电力证书,作为对可再生能源发电量的确认以及所发电量来源于可再生能源的属性证明。可再生能源电力绿色证书可通过证书交易平台按照市场机制进行交易。

换句话说,绿色证书主要的作用,是各发电企业可以通过证书交易完成非水电可再生能源占比目标的要求。这也意味着,除了光伏之外,风电、生物质等也会获得这一证书。

因此,绿色证书的交易价格,可能还要看其他几种新能源的发展情况,以及发电企业整体的装机规模,前者决定供给,而后者决定需求。

数据显示,根据全国2020年非化石能源占一次能源消费总量比重达到15%的要求,2020年,除专门的非化石能源生产企业外,各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的9%以上。